Aktuelle Diskussionen über Kommunikationsstörungen, Medienkonsum oder Mehrsprachigkeit beziehen sich oft auf Spracherwerbstheorien. Aber wie entstand die Spracherwerbsforschung? Mit welchen Fragen beschäftigt sie sich? Welche Spracherwerbstheorien gibt es?

Dieser Blogartikel beschreibt die Entstehung und Grundfragen der Spracherwerbsforschung sowie die wichtigsten Theorien: Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus, Funktionalismus und gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorien (usage-based approaches). Weitere Blogartikel, Link- und Literaturlisten zum Thema folgen demnächst. Literaturangaben zu diesem Artikel und weitere Link- und Leselisten finden sich am Ende des Textes.

Die Entstehung der Spracherwerbsforschung

Als eigenständige Wissenschaft gibt es die Spracherwerbsforschung seit Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit entstand auch die Psycholinguistik als Verbindung von Psychologie und Linguistik, d.h. Sprachwissenschaft. Dies wird in Willem Levelts ausführlicher Geschichte der Psycholinguistik beschrieben. [1] Damals begann man, Sprache als eigenständiges System zu untersuchen, nicht nur als Ausdruck des Denkens. So beschrieb z.B. Jacob Grimm, einer der Gebrüder Grimm, 1864 die Sprachwissenschaft als eigenständige Wissenschaft mit dem Ziel, „selbständige Entdeckungen zu machen und in die Natur der Sprachen um der Sprache selbst willen vorzudringen“. [2] Außerdem wollte man nicht mehr nur Grammatiken für den „richtigen“ Sprachgebrauch schreiben. Man untersuchte auch Sprachformen, die vom Standard abweichen, wie z.B. Dialekte oder die Kindersprache.

Zugleich entwickelte man viele wissenschaftliche Modelle von Entwicklungsprozessen, z.B. Charles Darwins Evolutionstheorie und die geschichtswissenschaftliche Theorie von Karl Marx. Die Sprachwissenschaft befasste sich vermehrt mit Sprachentstehung und Sprachwandel sowie mit dem Spracherwerb. Zugleich untersuchte man in der Psychologie die geistige Entwicklung des Kindes. So entstanden mehrere wissenschaftliche Tagebücher, in denen Eltern die Entwicklung ihrer Kinder beschrieben. Auch Charles Darwin führte ein solches Tagebuch. Das einflussreichste Spracherwerbsprojekt aus dieser Zeit war aber die Tagebuchstudie von Clara und William Stern. Die beiden wollten zeigen, dass die Kindersprache keine verstümmelte Variante der Erwachsenensprache sei, sondern

„… ein in sich geschlossenes Sprachganzes bildet, welches trotz der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern und verschiedenen Entwicklungsphasen seine typischen Eigenregeln hat, kurz, dass es eine wirkliche Kindersprache gibt.“ (Stern/Stern 1928:2). [3]

Frühe Debatten um die Rolle von Anlagen und Umwelt

Seit Beginn der modernen Spracherwerbsforschung gibt es Debatten um die Rolle von Anlagen und Umwelt. Daher untersucht man die genetischen Voraussetzungen für den Spracherwerb und den „Input“, den Kinder von ihren Eltern bekommen. Vertreter des Voluntarismus, wie z.B. der Psychologe Wilhelm Wundt, erklärten um 1900 den Spracherwerb vor allem durch Umweltfaktoren. [4]

Intellektualisten, wie z.B. der Physiologe William Preyer, betonten hingegen die Bedeutung angeborener geistiger Fähigkeiten. [5] Einen Kompromiss suchte das bereits erwähnte tagebuchführende Ehepaar Stern. Für sie beruhte der Spracherwerb auf der „Konvergenz“, dem ständigen Zusammenwirken von Anlagen und Umwelteinflüssen.

Skinners behavioristische Spracherwerbstheorie

Dem Voluntarismus folgte in den 1920er bis 1950er Jahren die behavioristische Lerntheorie. Burrhus F. Skinner wendete diese 1957 auf die Sprache an. Er führte alle Verhaltensänderungen auf beobachtbare Umweltreize zurück. [6] Zugleich beschrieb er Lernen als passive Konditionierung. Skinner zufolge beschreiben Eltern immer wieder Situationen und benennen Dinge. Dieser „Stimulus“ erzeugt dann bei Kindern eine sprachliche Reaktion (response). Insbesondere imitieren Kinder systematisch den Stimulus, d.h. die Sätze der Eltern. Zugleich stellen sie assoziative Verknüpfungen her, z.B. Verknüpfungen zwischen Wörtern und Dingen, aber auch Verknüpfungen zwischen Wörtern innerhalb von Sätzen. Eltern können ihre Kinder durch Lob positiv bestätigen. Dadurch werden dem Behaviorismus zufolge Assoziationen verstärkt und Gewohnheiten aufgebaut. Korrekturen der Eltern liefern hingegen negatives Feedback, d.h. Informationen über die „Fehlerhaftigkeit“ der Äußerung. Das könnte Kindern helfen, ihre Fehler zu überwinden.

Studien zur sprachlichen Produktivität von Kindern

Gegen behavioristische Theorien sprechen Sprachstudien in Familien. Die bekannteste Studie dieser Art ist wohl Roger Browns 1973 veröffentlichte Langzeitstudie mit drei Kindern. [7] In solchen Studien imitierten Kinder nicht einfach nur und ließen dabei gelegentlich Dinge aus. Sie schienen vielmehr Regularitäten zu erkennen und produktiv anzuwenden. So lernen deutsche Kinder, dass man Vergangenheitsformen mit –te bildet, z.B. sag-te-st als Vergangenheit von sag-st. Dabei kommt es gelegentlich zu „Übergeneralisierungen“, z.B. zur Verwendung von sing-te statt sang. Hier werden neu erkannte Muster auf Wörter angewendet, die in der Zielsprache eine Ausnahme darstellen. Solche „Fehler“ sind eigentlich ein gutes Zeichen. Sie zeigen nämlich, dass das Kind Regularitäten erwirbt. Es muss nur noch Ausnahmen wie singen-sang lernen. In der Forschung spricht man daher meist nicht von „Fehlern“ oder „falschen“ und „inkorrekten“ Sätzen. Stattdessen unterscheidet man zielsprachliche von nicht-zielsprachlichen Sätzen.

Die Produktivität und Kreativität von Kindern bestätigte Jean Berko 1958 in einem einflussreichen Experiment. [8] Hier lernten englischsprechenden Kindern Kunstwörter für erfundene Dinge oder Tiere. So konnte Berko untersuchen, wie Kinder Wörter behandeln, die sie noch nie gehört hatten – und daher nicht imitiert haben konnten. Berko gab den Kindern z.B. ein Bild eines vogelähnlichen Fantasietiers. Dann benutzte sie ein Kunstwort für dieses Tier und bat die Kinder, einen Satz zu vervollständigen: This is a wug. Now there is another one. There are two of them. There are two … „Das ist ein Wug… Jetzt ist da noch einer. Da sind zwei von ihnen. Da sind zwei …“. Daraufhin bildeten Kinder meistens die zielsprachliche englische Mehrzahlform wugs. . Dies spricht für die Fähigkeit, eigenständig und regelgeleitet neue Formen zu bilden. Solche Experimente wurden mit vielen Sprachen wiederholt – mit ähnlichen Ergebnissen.

Die „Armut des Stimulus“

Die sprachliche Kreativität von Kindern ist erstaunlich. Sie hören schließlich nur eine begrenzte „Kostprobe“ ihrer Muttersprache. Diese besteht auch nur aus einzelnen Sätzen und nicht aus Regeln. Außerdem enthält der sprachliche „Stimulus“ von Kindern natürlich auch Versprecher oder unvollständige Sätze. Man muss also erklären, wie Kinder trotz dieser „Armut des Stimulus“ das sprachliche Regelsystem erwerben. Dies versucht z.B. der amerikanische Sprachwissenschaftler Noam Chomsky seit den 1960er Jahren. [9] [10] Für Chomsky ist der Spracherwerb keine passive Imitation, sondern ein kreativer Prozess. Dabei machen Kinder Chomsky zufolge unbewusst Annahmen über die Zielsprache. Diese überprüfen sie dann anhand ihres Inputs. So hören Kinder z.B. viele Vergangenheitsformen mit –te (machte, zeigte etc.). Dies lässt sie annehmen, dass man die Vergangenheit stets durch –te markiert. So kommt es zu Übergeneralisierungen wie sing-te statt sang.

Das „logische Problem“ des Spracherwerbs

Chomsky erkennt auch ein „logisches Problem“ bei der Erklärung des Spracherwerbs: Kinder stellen manchmal Regeln auf, die zu generell sind. Dies zeigen Übergeneralisierungen wie sing-te. Man muss also erklären, wie Kinder solche „Fehler“ wieder „verlernen“. Dazu müssen sie Regeln auf den richtigen Bereich einschränken. Eltern können auf zwei Arten helfen: Erstens können sie korrekte Sätze verwenden. So zeigen sie ihren Kindern, wie man es macht. Das liefert „positive Evidenz“ dafür, was in der Sprache alles möglich ist. Zweitens können Eltern – wie von Skinner angenommen – korrigieren. So zeigen sie, was NICHT möglich ist. Das ist „negative Evidenz“.

In Aufnahmen von Familien fand man zwar Korrekturen wie „So sagt man das aber nicht“. Ein Literaturüberblick von Gary Marcus aus dem Jahre 1993 zeigt aber, dass Korrekturen recht selten sind. [11] Außerdem reicht „So sagt man das nicht!“ noch nicht aus. Kinder müssten nämlich noch herausfinden, ob das Gesagte ungrammatisch, falsch ausgesprochen oder aber unhöflich war. Zudem sind die „Fehler“ von Kindern nicht willkürlich, sondern sehr systematisch. Manche Fehler treten überhaupt nicht auf. So nennen Kinder z.B. eine ehemaligen Lehrerin nicht eine Lehrerin-te: D.h., bei Hauptwörtern verwenden sie keine Markierung für Tätigkeitswörter. Ex-Lehrerin wäre allerdings möglich. Ex ist nämlich eine Markierung für Hauptwörter.

Man muss also erstens erklären, wie Kinder ohne systematische explizite Korrekturen zielsprachliche Regeln lernen. Zweitens muss man sagen, warum sie viele mögliche Generalisierungen gar nicht erst vornehmen.

Noam Chomskys Nativismus und die generative Spracherwerbstheorie

Chomsky nimmt angesichts des logischen Problems einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus an. [12] Dieser Mechanismus beschränkt seiner Auffassung nach Generalisierungen von Kindern: Kinder nehmen nur Generalisierungen vor, die sie im „Notfall“ auch ohne systematische Korrekturen, d.h. explizite negative Evidenz, wieder „verlernen“ könnten. Dass es genetische Anlagen zum Spracherwerb gibt, wird heute allgemein angenommen. Allerdings diskutiert man immer noch, worin genau die Anlagen bestehen. Außerdem bleibt noch zu klären, wie der Erwerbsmechanismus denn genau funktioniert.

Chomsky erkennt an, dass für den Spracherwerb generelle kognitive Fähigkeiten zur Mustererkennen und Erinnerung notwendig sind. Außerdem brauchen wir soziale Fähigkeiten, um Ziele und Wünsche anderer zu verstehen. Für Chomsky reichen diese allgemeinen kognitiven und sozialen Fähigkeiten aber nicht als Erklärung aus. Vielmehr nimmt er zusätzlich auch domänenspezifische Anlagen für den Spracherwerb haben. Dies sind Anlagen, die ganz spezifisch auf den Erwerb sprachlicher Fähigkeiten ausgerichtet sind. Eine ähnliche Auffassung vertritt auch Steven Pinker, der von einem „Sprachinstinkt“ spricht. [13]

Der domänenspezifische Erwerbsmechanismus ist für Chomsky auch humanspezifisch, d.h. etwas, das nur Menschen haben. Tiere können zwar miteinander kommunizieren und auch einzelne Wörter oder bedeutungsvolle Gebärden lernen. Tiersprachen zeigen Chomsky zufolge aber nicht die komplexen Grammatiken menschlicher Sprachen.

Aufgrund der angeborenen Anlagen wird Chomskys Spracherwerbstheorie als „nativistisch“ bezeichnet. Dies geht auf das lateinische Wort „nativus“ für „angeboren“ oder „natürlich“ zurück. Daneben findet sich die Bezeichnung „generativ“. Chomsky will nämlich erklären, wie wir bei begrenztem Input und einem begrenzten Vokabular dennoch unendliche Mengen von Äußerungen generieren, d.h. erzeugen, können.

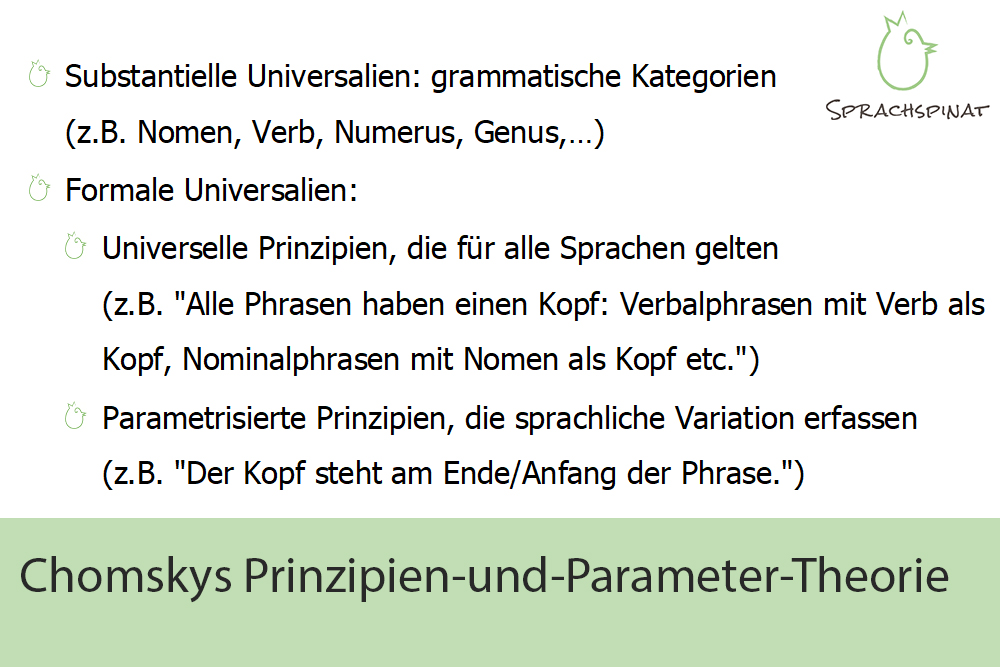

Chomskys „Universalgrammatik“ und ihre „Parameter“

Für Chomsky ist der angeborene Spracherwerbsmechanismus eine „Universalgrammatik“. Diese bestimmt, welche Eigenschaften menschliche Sprachen haben können. So reihen Menschen z.B. nicht einfach Wörter in beliebiger Reihenfolge aneinander. Vielmehr gruppieren sie Wörter zu Phrasen. Diese können unterschiedlich komplex sein. Man kann z.B. einfach Hühner sagen, aber auch die Hühner meiner Oma oder die Hühner meiner Oma, die immer so viele Eier legen. Jede dieser Phrasen hat einen „Kopf“ oder Kern. Dieser Kopf wird die anderen Bestandteile der Phrase weiter beschrieben. In unserem Beispiel ist der Kopf immer Hühner. Zugleich bestimmt der Kopf den Phrasentyp. Die gerade aufgelisteten Beispiele haben z.B. alle das Nomen (Hauptwort) Hühner als Kopf. Daher sind es Nominalphrasen. Phrasen können auch Tätigkeiten oder Zustände beschreiben, z.B. Hühner züchten oder eifrig krähen. Dann ist der Kopf ein Verb (Tätigkeitswort) wie züchten oder krähen. Man spricht hier von Verbalphrasen.

Somit verlangt die Universalgrammatik die Organisation von Sprache in Phrasen. Sie erlaubt aber Variation bei der Stellung des Kopfes. So steht im Deutschen das Verb stets am Ende der Verbalphrase, z.B. bei das Huhn füttern. Im Englischen kommt das Verb gleich am Anfang, wie bei feed the chicken. Kinder müssen also herausfinden, welche Option ihre Zielsprache gewählt hat. Chomsky spricht von „Parametern“, die Kinder auf ihre zielsprachlichen Werte festlegen müssen. Die Werte wären z.B. Verb-End für deutsche Verbphrasen (das Huhn füttern) und Verb-Anfang für englische Verbphrasen (feed the chicken).

Piaget und die kognitivistische Spracherwerbstheorie

Chomskys Kritik an Skinner und die Diskussion um die Produktivität von Kindern und das „logische Problem“ führten zu einer Umorientierung in der Spracherwerbsforschung. Insbesondere untersuchte man systematisch die Rolle von Anlagen und Produktivität. Nicht alle akzeptieren aber Chomskys domänen- und humanspezifischen Erwerbsmechanismus. So war z.B. für den Psychologen Jean Piaget aus der Schweiz der Spracherwerb nur ein Teil der allgemeinen geistigen Entwicklung. Daher ging Piaget davon aus, dass generelle kognitive Mechanismen für den Spracherwerb genügen. Diese Auffassung vertrat er auch in einer Debatte mit Chomsky, die in einem Buch dokumentiert wurde. [14]

Zugleich argumentierte Piaget dafür, dass der Verlauf der sprachlichen Entwicklung durch die kognitive Entwicklung bestimmt wird. So können Kinder z.B. noch keine Präpositionen wie hinter oder mit verwenden, wenn sie nur Konzepte für einzelne Dinge besitzen. Dazu müssen Kinder erst Konzepte für Verhältnisse zwischen Dinge entwickeln. Die kognitive Entwicklung erfordert für Piaget, dass das Kind sich aktiv mit der Umwelt auseiandersetzt. Dabei sind zwei Prozesse wichtig: Erstens muss das Kind neues Wissen in vorhandenes Wissen einordnen. Dabei beeinflusst das Wissen des Kindes die Umweltwahrnehmung. Das Kind eignet sich die Gegebenheiten der Umwelt also nach seinen eigenen Maßgaben an (Assimilation/Angleichung). Zweitens muss das Kind seine eigene Sicht der Welt durch neue Erfahrungen erweitern. Hierbei passt es sich den Gegebenheiten der Umwelt an (Akkommodation/Anpassung). Daraus einsteht ein Gleichgewicht (Äquilibration). [15]

Der Interaktionismus von Bruner und das „Mütterische“

Für den amerikanischen Psychologen Jerome Bruner reicht ein angeborenes Spracherwerbssystem nicht aus. Er nimmt zusätzlich ein biologisch und kulturell fundiertes „Hilfssystem“ für den Spracherwerb an. [16] Eltern handeln und spielen nämlich gemeinsam mit ihren Kindern. Dabei erlauben es die klare Struktur und die Wiederholungen dieser Interaktionen Kindern, immer mehr selbst aktiv zu werden. Die strukturierten Wiederholungen sorgen Bruner zufolge auch für einen gut verständlichen und relativ leicht zu verarbeitenden Sprachinput für Kinder. Diese Auffassung teilt man im sogenannten „Motherese“/“Mütterisch“-Ansatz. Hier hält man Chomskys Annahme eines domänenspezifischen Erwerbsmechanismus sogar für überflüssig. Für Catherine E. Snow, Charles A. Ferguson und viele andere ist der Input von Kindern nämlich nicht „verarmt“. [17] [18] Vielmehr sei das „Mütterische“ mit seiner eingängigen Sprachmelodie und seiner einfachen Struktur ein idealer Input.

Die Begriffe „Motherese“ oder „Mütterisch“ aus den 1970er Jahren verwendet man heute eher nicht mehr. Man beschränkt sich bei Erwerbsstudien auch nicht mehr auf die Sprache von Müttern. Stattdessen berücksichtigt man alle, die regelmäßig mit den untersuchten Kindern sprechen. Dazu gehören natürlich insbesondere die Eltern. Daher spricht man oft auch von „Parentese“ („Elterisch“). Die Forschung zur kindgerichteten Sprache wurde unter der neuen Bezeichnung weiterentwickelt. Sie führte zu vielen Vergleichen zwischen kindgerichteter Sprache und der Sprache, die Erwachsene untereinander verwenden. [19] Daraus entstand eine reiche Forschungsliteratur zum Thema.

Studien zur kindgerichteten Sprache

Wie wir mit Kindern sprechen, wird von der jeweiligen Kultur und Familie beeinflusst. So stammt der Input bei Kleinfamilien überwiegend von Erwachsenen, bei Großfamilien hingegen meistens von anderen Kindern. Dann hören Kinder auch oft deren „Fehler“. Anderseits verwenden ältere Kinder eine einfachere Sprache als Erwachsene. Dadurch liefern sie sehr gut verständlichen Input.

Trotz aller kulturellen und individuellen Unterschiede sind manche Eigenschaften von kindgerichteter Sprache wohl universell: [20] [21] Erstens hat sie im Vergleich zur Sprache zwischen Erwachsenen eine höhere Tonlage und eine übertriebene Satzmelodie. Dies weckt und erhält besonders gut die Aufmerksamkeit. Zweitens gibt es in kindgerichteter Sprache längere Pausen zwischen Phrasen. Drittens werden wichtige Wörter betont. Dies erleichtert das Erkennen einzelner Wörter. Viertens verwendet man gegenüber Kindern kürzere und einfachere Sätze als gegenüber Erwachsenen. Dadurch verspricht man sich auch weniger leicht. Fünftens produziert man Wiederholungen mit kleinen Variationen. Ein Beispiel hierfür wäre: Lass doch mal das Huhn in Ruhe! Kannst Du das Huhn bitte mal in Ruhe lassen! Lass es in Ruhe!

Die beobachtete eingängige Sprachmelodie, die Vereinfachungen und die variantenreichen Wiederholungen können das Verstehen erleichtern. Sie könnten auch dabei helfen, immer wiederkehrende grammatische Strukturen zu erkennen. Ob spezielle Babywörter wie Heia oder Wauwau für Hund hilfreich sind oder nicht, ist allerdings umstritten.

Slobins „Operating Principles“-Theorie

Die Spracherwerbstheorien von Piaget und Bruner zeigten zwar Zusammenhänge zwischen Spracherwerb und geistigen bzw. sozialen Fähigkeiten auf. Sie boten jedoch keine detaillierten Erwerbsmodelle. Die psychologisch orientierten Forschenden widmeten sich auch weniger den formalen Aspekten der Sprache. Daher gab kaum Studien zu Lautsystem, Wortschatz und Grammatik. Erst in den 1980ern und 1990ern entwickelte man ausgearbeitete Alternativmodele zu nativistischen Spracherwerbstheorien.

Der Amerikaner Dan I. Slobin nahm keine universellen Beschränkungen für Grammatiken an. Stattdessen argumentierte er für einen angeborenen „Sprachschaffungsmechanismus“ („language making capacity“). [22] [23] Dieser beruht auf universellen informationsverarbeitende Prinzipien („operating principles“). Eines davon sorgt Slobin zufolge dafür, dass wir mehr auf die Enden von Wörtern achten als auf die Mitte von Wörtern. Dieses Prinzip soll z.B. erklären, warum grammatische Markierungen wie Pluralmarkierungen oder Vergangenheitsmarkierungen in den Sprachen der Welt bevorzugt am Ende von Wörtern auftreten.

Das Wettbewerbsmodell von MacWhinney und Bates

Ein anderes Alternativmodell zu Chomskys Universalgrammatik entwickelten Brian MacWhinney und Liz Bates – ebenfalls in den USA. In ihrem „Wettbewerbsmodell“ („Competition Model„) berücksichtigen Menschen bei der Sprachverarbeitung verschiedene Hinweise, um herauszufinden, wer wem was tut. [24] [25]

Welche Hinweise relevant sind, ist dabei abhängig von der jeweiligen Sprache: Im Deutschen ist die Wortstellung recht frei. Daher muss man auf die Endungen und Formen von Wörtern schauen, um den „Täter“ zu finden. So muss man z.B. bei den folgenden Sätzen darauf achten, ob es der oder den heißt und jag-en oder jag-t: Der Hund jagt die Hühner. vs. Die Hühner jagt der Hund. vs. Die Hühner jagen den Hund. MacWhinney und Bates zufolge müssen Kinder lernen, welche Hinweise in ihrer Sprache vorhanden sind – und wie eindeutig und aufschlussreich sie sind. Dazu müssen Kinder viele Formen hören und deren Funktion aus dem Kontext erschließen.

Die Modelle von Slobin, MacWhinney und Bates werden als funktionalistisch bezeichnet. Im Gegensatz zu form-orientierten nativistischen Spracherwerbstheorien befassen sie sich nämlich auch intensiv mit der Funktion von Sprache. Zugleich diskutieren funktionalistische Spracherwerbstheorien, wie Kinder den Input verarbeiten, den sie von Erwachsenen und anderen Kindern erhalten. Mittlerweile findet man den Begriff „Funktionalismus“ in der Literatur für verschiedene Ansätze, die weder nativistisch noch behavioristisch sind und der Sprachfunktion eine wichtige Rolle zuweisen. Dazu gehören insbesondere Piagets Kognitivismus und Bruners Interaktionismus.

Gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorien

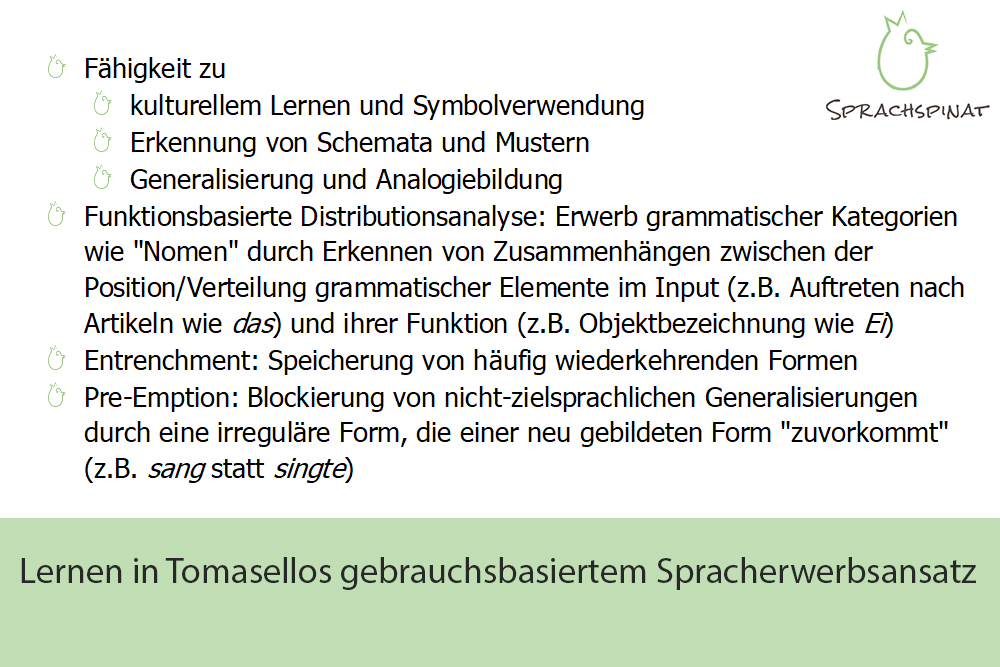

Ältere kognitivistische, interaktionistische und funktionalistische Spracherwerbstheorien inspirierten die aktuellen „gebrauchsbasierten“ Spracherwerbstheorien (usage-based approaches). Die Basis für Generalisierungen ist in diesen Spracherwerbstheorien vor allem der Gebrauch von Sprache, den Menschen im Umfeld von Kindern machen. Daher stammt die Bezeichnung „gebrauchsbasiert“. Gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorien vertreten z.B. von Mike Tomasello, Elena Lieven, Ben Ambridge, Julian Pine und Caroline Rowland and Heike Behrens. [26] [27]

Gebrauchsbasierte Spracherwerbstheorien verzichten auf domänenspezifische Erwerbsmechanismen. Man nimmt aber angeborene Anlagen für kognitive und soziale Fähigkeiten an. Dazu gehören u.a. Fähigkeiten zum kulturellem Lernen, zur Symbolverwendung, zur Erkennung von Mustern und Schemata sowie zur Bildung von Analogien und Generalisierungen. Insbesondere argumentiert Michael Tomasello, dass Kinder grammatische Kategorien entwickeln, wenn sie Wörter mit ähnlicher Funktion immer wieder denselben Positionen und Formen sehen. So folgen objektbezeichnende Wörter wie Hahn oder Henne im Deutschen besonders häufig Artikeln wie der/die und ein(e). Tätigkeitsbezeichnende Wörter wie singen oder füttern finden sich hingegen in anderen Positionen und enden manchmal auf –st (singst, fütterst). Hahn oder Henne zeigen diese Endung hingegen nie. Eine solche „funktionsbasierte Distributionsanalyse“ kann helfen, eine Kategorie „Nomen“ zu erwerben und objektbezeichnende Wörter dieser Kategorie zuzuordnen. Kinder lernen dabei zugleich die kommunikative Funktion der einzelnen sprachlichen Elemente und ihre Verteilung (Distribution) im Gespräch.

Gebrauchsbasierten Spracherwerbstheorien zufolge überwinden Kinder nicht-zielsprachliche Generalisierungen wie sing-te, da sie diese Form nie im Input finden. Stattdessen hören sie oft die singen und sang – sowie analoge Wortpaare wie klingen-klang, ringen-rang etc. Dies führt dazu, dass sich diese Formen ins Gedächtnis „eingraben“ („entrenchment“) und die analogiebasierte Neubildung von Formen überflüssig machen. Außerdem kommt die häufige Form immer dann vor, wenn das Kind die analogiebasierte Form (z.B. gesingt) verwenden würde. So kommt die irreguläre Form der nicht-zielsprachlichen Form zuvor („preemption“). Wichtig sind somit Häufigkeit, Ähnlichkeit und die Blockierung von Generalisierungen durch existierende irreguläre Formen wie sang.

Studien zu Anlagen und Input

Nativistische und gebrauchsbasierte Ansätze unterscheiden sich v.a. in ihren Annahmen zur Natur des Erwerbsmechanismus: In nativistischen Ansätzen gibt es einen angeborenen domänenspezifischen Spracherwerbsmechanismus. Gebrauchsbasierten Ansätzen zufolge genügen hingegen generelle kognitive und soziale Fähigkeiten und der „reiche“ Input alleine zur Erklärung des Spracherwerbs. Die Debatte über die jeweilige Rolle von Anlagen und Umwelt ist somit noch keineswegs abgeschlossen. [28] [29] Dieser Unterschied inspirierte Studien zur Rolle des Inputs und zur Natur des Erwerbsmechanismus.

In Studien zu genetischen Anlagen untersucht man Kinder, deren sprachliche und/oder kognitive Entwicklung von der Norm abweicht. So will man herausfinden, welche Gene Spracherwerb und kognitive Entwicklung steuern. Dabei hat man zwar einige Gene identifiziert, die in Familien mit einer Häufung von Sprachstörungen defekt sind (z.B. das FoxP2-Gen). [30] Die Forschung zur genetischen Basis des Spracherwerbs ist aber noch keineswegs abgeschlossen.

In Studien zum Input erforscht man mit großen Datensets, welche Rolle Muster, Häufigkeiten und Ähnlichkeiten im Input für die kindliche Sprachentwicklung haben. Außerdem untersucht man die sprachliche Produktivität von Kindern, die keinen „reichen“ Input erhalten. Dies gilt z.B. für eine Gruppe von gehörlosen Kindern in Niceragua. Diese erhielten von ihren nicht-gehörlosen Eltern keinen sprachlichen Input. In einer Schule für Gehörlose entwickelten sie dann miteinander eine neue Gebärdensprache mit komplexer Grammatik. Hier werden derzeit Studien durchgeführt. [31]

Mein persönlicher Sprachspinat-Tipp

Die Spracherwerbsforschung entwickelt sich ständig weiter. Mehr Informationen über solche Entwicklungen bietet der Sprachspinat-Artikel über zehn aktuelle Entwicklungen in der Spracherwerbsforschung. Einführungen in Spracherwerbstheorien und Methoden der Spracherwerbsforschung finden sich auf der Sprachspinat-Literaturliste zu diesem Thema. Auf dem Sprachspinatblog findet man auch regelmäßig neue Artikel, Linklisten und Lesetipps zur Spracherwebsforschung – mit dem Tag „Spracherwerbsforschung„. Einen guten Einstieg bieten Beiträge mit dem Tag „Spracherwerbsforschung-Einführung„.

Der Childdirectedspeech-Blog bietet eine thematisch sortierte Liste mit hunderten von deutschsprachigen und englischsprachigen Studien zu Kindersprache, kindgerechter Sprache und Spracherwerbstheorien. Auf dem Sonja Eisenbeiß YouTube-Kanal gibt es Playlisten mit englischen und deutschen Videos zu Spracherwerb, Mehrsprachigkeit und Sprachstörungen.

Literatur

[1] Levelt, Willem J. M. 2013. A history of psycholinguistics: The pre-Chomskyan era. Oxford: Oxford University Press. [zurück zum Text]

[2] Grimm, Jacob. 1864. Kleinere Schriften von Jacob Grimm, vol. 1. Berlin: Dümmler. [zurück zum Text]

[3] Stern, Clara & William Stern. 11907, 41928. Die Kindersprache. Leipzig: Barth. [zurück zum Text]

[4] Wundt, Wilhelm. 31911/12. Völkerpsychologie, vol. 1 (Die Sprache). Leipzig: Engelmann (Kroener). [zurück zum Text]

[5] Preyer, William T. 1882. Die Seele des Kindes. Leipzig: Schaeffer. [zurück zum Text]

[6] Skinner, Burrhus F. 1957. Verbal Behavior. New York, NY: Appleton-Century-Crofts. [zurück zum Text]

[7] Brown, Roger.1973. A First Language: The Early Stages. London: Allen & Unwin. [zurück zum Text]

[8] Berko, Jean. 1958. The child’s learning of English morphology. Word 14, 150-177. [zurück zum Text]

[9] Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA: MIT Press. [zurück zum Text]

[10] Berwick, Robert C., Paul Pietroski, Beracah Yankama & Noam Chomsky. 2011. Poverty of the stimulus revisited. Cognitive Science 35. 1207-1242. [zurück zum Text]

[11] Gary Marcus [zurück zum Text]

[12] Chomsky, Noam. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. [zurück zum Text]

[13] Pinker, Steven. 1996. Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. München: Kindler [zurück zum Text]

[14] Piattelli-Palmarini, Massimo (Ed.). 1980. Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Cambridge, MA: Harvard University Press. [zurück zum Text]

[15] Piaget, Jean, Nicole Stöber & Werner Loch. 1975. Sprechen und Denken des Kindes. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann. [zurück zum Text]

[16] Bruner, Jerome. 1987. Wie das Kind sprechen lernt. Bern: Huber. [zurück zum Text]

[17] Catherine E. Snow & Charles A. Ferguson (Eds.), Talking to Children: Language Input and Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. [zurück zum Text]

[18] Snow, Catherine E. 1995. Issues in the study of input: Finetuning, universality, individual and developmental differences, and necessary causes. In Paul Fletcher & Brian MacWhinney (eds.), The Handbook of Child Language, 180-193. Oxford: Blackwell. [zurück zum Text]

[19] Gallaway, Clare & Brian J. Richards (eds). 1994. Input and interaction in language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. [zurück zum Text]

[20] Meyer, Sarina, Michael Jungheim & Martin Ptok. 2011. Kindgerichtete Sprache.“ HNO 59. 1129-1134. [zurück zum Text]

[21] Rüter, Matthias. 2004. Die Rolle der Elternsprache im frühen Spracherwerb. Sprache· Stimme· Gehör 28. 29-36. [zurück zum Text]

[22] Slobin, Dan I. 1982. Universal and particular in the acquisition of language. In Eric Wanner & Lila R. Gleitman (eds.), Language Acquisition: The State of the Art, 128-172. Cambridge: Cambridge University Press. [zurück zum Text]

[23] Slobin, Dan I. 1985. Crosslinguistic evidence for the language-making capacity. In Dan I. Slobin (ed.), The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, vol. 2, 1157-1256. Hillsdale, NJ: Erlbaum. [zurück zum Text]

[24] Bates, Elizabeth & MacWhinney, Brian. 1982. Functionalist approaches to grammar. In Eric Wanner & Lila R. Gleitman (eds.), Language Acquisition: The State of the Art, 173-218. Cambridge: Cambridge University Press. [zurück zum Text]

[25] Bates, Elizabeth & MacWhinney, Brian. 1987. Competition, variation and language learning. In Brian MacWhinney (ed.), Mechanisms of Language Acquisition, 157-194. Hillsdale, NJ: Erlbaum. [zurück zum Text]

[26] Tomasello, Michael. 2009. Constructing a language. Cambridge, MA: Harvard University Press. [zurück zum Text]

[27] Behrens, Heike. 2009. Konstruktionen im Spracherwerb. Zeitschrift für germanistische Linguistik, 37(3), 427-444. [zurück zum Text]

[28] Pinker, Steven (2004). „Why Nature & Nurture Won’t Go Away“. Daedalus. 133 (4): 5–17. [zurück zum Text]

[29] Cowie, Fiona, „Innateness and Language“. In Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition). [zurück zum Text]

[30] Schatton, Adriana & Constance Scharff. 2017. Next stop: Language: the ‘FOXP2’gene’s journey through time. Mètode Science Studies Journal 7, 25–33. [zurück zum Text]

[31] Senghas, Ann, Sotaro Kita & Asli Özyürek. 2004. Children creating core properties of language: Evidence from an emerging sign language in Nicaragua.“ Science 305.5691, 1779-1782. [zurück zum Text]

Pingback: 10 aktuelle Trends in der Spracherwerbsforschung | Sprache Spiel Natur